Section 7 Exercices et activités

7.1 Spatialisation des précipitations

On se propose d’appliquer les différentes méthodes de spatialisation de pluie sur le territoire du bassin versant de l’Orbieu. La carte interactive ci-dessous indique la position des postes pluviométriques et la position de la ville de St-Pierre-des-Champs.

| ID | Nom | X | Y | Altitude (m) | Pluie (mm/an) |

|---|---|---|---|---|---|

| 11015001 | ARQUES | 3698127 | 2236595 | 350 | 942 |

| 11016003 | ARQUETTES-EN-VAL | 3710125 | 2251984 | 240 | 805 |

| 11124003 | DURBAN-CORBIERES | 3734703 | 2237583 | 120 | 684 |

| 11185001 | LAGRASSE | 3719651 | 2249997 | 130 | 702 |

| 11203004 | LEZIGNAN-CORBIERES | 3729160 | 2258144 | 60 | 662 |

| 11260002 | MOUTHOUMET | 3710752 | 2236177 | 538 | 827 |

| 11412001 | VILLARDEBELLE_SAPC | 3700876 | 2243335 | 593 | 972 |

| Ville de Saint-Pierre-des-Champs | Saint-Pierre-des-Champs | 3717881 | 2246663 | 240 | NA |

7.2 Calcul de Penman pas-à-pas

Les objectifs de cette activité sont :

- de rendre plus concrets les différents calculs présentés dans les sections de cours

- de vous familiariser avec les grandeurs radiatives et aérodynamiques en reprenant

- de pouvoir exploiter un tableur pour peut être un jour l’utiliser pour vos activités professionnelles

Cette activité est en deux volets :

- Le premier volet est consacré aux calculs de l’ETP lorsque l’on connaît le rayonnement net (soit qu’il a déjà été calculé, soit qu’il est mesuré, ce dernier cas étant rare).

- Le deuxième volet détaille les calculs (assez longs et complexes) pour déterminer le rayonnement net à partir des observations courantes aux stations météo. Ce deuxième volet n’est pas indispensable à faire pour le cours, il est surtout proposé pour vous aider à faire des calculs d’ETP si vous en avez besoin plus tard.

Pour chaque volet, passez les diapositives pour répondre itérativement aux questions.

7.3 Calcul de l’ETR par l’approche agronomique - activité pas à pas

Cette activité est proposée afin de vous familiariser les calculs permettant de déterminer l’ETR à partir de données météorologiques, de type de sol et de type de culture. C’est une application directe (et simple) du cours présenté en 3.3 “Méthode d’estimation de l’évapotranspiration : l’approche agronomique”.

Vous déterminer pas à pas les différents termes permettant d’estimer l’ETR. L’activité se présente sous forme d’une présentation interactive où vous insérez les réponses directement dans les diapositives.

7.4 Irrigation et changement climatique

7.4.1 Contexte

Avant de commencer cette activité, il est fortement conseillé de bien avoir suivi et compris la section “Méthode d’estimation de l’évapotranspiration : l’approche agronomique”.

Il est aussi fortement conseillé d’avoir fait l’activité sur le calcul de l’ETR par l’approche agronomique. Cette activité a permis de mieux comprendre comment réaliser la détermination de l’ETR et d’être en mesure de simuler le stock d’eau dans la colonne du sol. Dans cette activité, on se propose d’aller plus loin, en estimant les apports en irrigation nécessaires pour le maïs pour un cycle de culture complet. La première partie de l’activité exploites des données climatiques pour le climat actuel, la deuxième partie exploite les données climatiques pour le climat futur et la troisième partie estime les variations de rendements en fonction des choix (et des possibilités) d’apports en eau.

Cette activité doit être faite avec un tableur sous un logiciel de type Excel ou OpenOffice, sur une tablette ou un ordinateur (un smartphone ne suffira pas).

Les objectifs pédagogiques de cette activité sont :

- d’appliquer une méthode standard d’estimation de l’évapotranspiration ;

- de savoir manipuler un modèle hydrologique écrit dans un tableur ;

- d’appréhender la notion de sensibilité de modèles environnementaux aux données d’entrée et aux paramètres ;

- de connaitre la méthodologie de calcul d’impact hydrologique du changement climatique.

7.4.2 Prise en main du tableur

Téléchargez ici une version excel du tableur

Ce tableur reprend dans les grandes lignes les calculs de l’activité sur le calcul de l’ETR par l’approche agronomique et le tableur ressemble au tableur présenté plus haut. Les principales différences sont les suivantes :

On considère le cycle complet de la culture du maïs, avec un début de cycle mi avril (date semis) et une fin de cycle à la fin du mois d’août.

Durant ce cycle, on considère 4 phases (initiale, développement, milieu, fin) avec des valeurs de Kc variables.

De la même façon, on considère une profondeur racinaire variable au cours du cycle (augmentation linéaire pour atteindre une valeur maximale à la fin de la phase de développement.

La profondeur racinaire étant variable, RU et RFU sont aussi variables dans le temps. Pour cette raison, le stock en début de journée est ajusté en reportant le stock relatif de telle sorte que Sdébut(j+1)/RU(j+1) = Sfin(j)/RU(j)

On rajoute une colonne correspondant à la lame d’eau d’irrigation apportée. Cette lame d’eau est rajoutée à la pluie et permet d’alimenter le stock.

Deux colonnes ont été ajoutées. La colonne “Alerte RFU ?” indique les jours pour lesquels le déficit hydrique racinaire est supérieur à la valeur de RFU. Ces jours indiquent donc des jours où l’évapotranspiration sera contrainte par un stock d’eau trop limité. Ce sont des jours candidats pour l’arrosage. La colonne “Alerte RU ?” indique les jours pour lesquels le déficit hydrique racinaire est supérieur à la valeur de RU. Ces jours indiquent donc des jours où l’évapotranspiration nulle, le point de flétrissement de la plante est atteint et il y a donc un risque important de mortalité.

7.4.3 Détermination des apports en irrigation pour une année dans le climat présent

Dans cette activité, on se propose de comparer un situation sous changement climatique en fin de siècle à une situation présente. Pour cela, nous utiliserons les sorties climatiques de modèles climat, issues du projet Explore2. Le jeu Explore2-Climat est basé sur 17 projections EURO-CORDEX à 12 km de résolution qui ont été corrigées de leurs biais par les méthodes ADAMONT (Verfaillie et al. 2017) et CDF-t (Michelangeli et al. 2009). Parmi ces projections, quatre narratifs ont été sélectionnés en co-construction avec des hydrologues, pour illustrer des futurs possibles du climat en France métropolitaine. Les narratifs sélectionnés, identifiés par des couleurs, sont :

le narratif orange (EC-EARTH rcp85 HadREM3-GA7 ADAMONT) : fort réchauffement et fort assèchement en été (et en annuel)

le narratif jaune (CNRM-CM5 rcp85 ALADIN63 ADAMONT) : changements futurs relativement peu marqués

le narratif violet (HadGEM2-ES rcp85 CCLM4-8-17 ADAMONT) : fort réchauffement et forts contrastes saisonniers en précipitations

le narratif vert (HadGEM2-ES rcp85 ALADIN63 ADAMONT) : réchauffement marqué et augmentation des précipitations.

On se focalisera dans cet exercice sur un seul narratif, le narratif orange.

Sur le site DRIAS-Climat, nous avons sélectionné la zone dans le Sud-Ouest (point de grille de calcul le plus proche de la commune de Pouillon). Les climatologies moyennes en précipitation et ET0 sont mises à disposition ici pour le temps présent (moyennes sur les années 2006-2025).

Remplacez dans le tableur les colonnes Pluies et ET0 par les données issues de DRIAS et exploitez les résultats du calcul.

7.4.4 Détermination des apports en irrigation pour une année dans le climat futur

Les climatologies moyennes en précipitation et ET0 sont mises à disposition ici pour le temps futur (moyennes sur les années 2075-2100). Remplacez dans le tableur les colonnes Pluies et ET0 par les données issues de DRIAS et exploitez les résultats du calcul !

7.5 Impact du changement climatique sur le débit moyen annuel de la Garonne

7.5.1 Contexte

7.5.1.1 Présentation de l’activité et objectifs pédagogiques

Les études d’impact hydrologique du changement climatique sont cruciales pour déterminer quelles seront les évolutions des ressources en eau dans le futur et pour envisager des stratégies d’adaptation de nos usages de ces ressources. Ces études d’impact passent par une chaine de traitement de l’information pour laquelle chaque maillon comporte ses propres incertitudes :

- Modélisation de l’évolution des gaz à effet de serre (en fonction des trajectoires politico-socio-économiques);

- Modélisation du climat à grande échelle tenant compte des trajectoires de l’étape 1. Ces simulations climatiques sont en général réalisées pour les climats passé et futur, la simulation du climat passé permettant d’évaluer la capacité du modèle à reproduire le climat observé passé;

- Mise à l’échelle régionale des simulations climatiques. Ce changement d’échelle est nécessaire pour des applications hydrologiques sur des bassins versants. On passe classiquement de données climatiques de 1° à 3° à des données climatiques sur des mailles kilométriques (environ 0.1°);

- Choix et adaptation (calage) d’un modèle hydrologique sur le bassin versant étudié en utilisant les données d’observation (pluie, ETP et débit) ;

- Simulation avec le modèle hydrologique choisi et calé et avec les projections climatiques. Ces simulations concernent aussi le temps passé, ce qui permet d’approcher l’incertitude du modèle en temps futur.

Cette activité se concentre sur les étapes 4 et 5, en utilisant des projections climatiques déjà disponibles à l’échelle d’un bassin versant, celui de la Garonne à Portet-sur-Garonne.

Les objectifs pédagogiques sont :

- Consolider la manipulation des unités et les conversions nécessaires pour établir des bilans hydrologiques (sans doute l’acquis d’apprentissage visé le plus important du cours);

- Appréhender la notion de calage de modèle ;

- Appréhender les méthodes d’estimation de l’impact du changement climatique

7.5.1.2 Cas d’étude : le bassin de la Garonne à Portet-sur-Garonne

Ce vaste bassin versant de 9980 km² draine le versant nord de la chaîne des Pyrénées, dont l’altitude varie entre 140 et 3200 m (Coron et al., 2015). Les séries chronologiques de P, ETP et Q ont été obtenues à partir des bases de données SAFRAN et HYDRO, la formule de Penman-Monteith ayant été utilisée pour calculer ETP. Situé dans une zone au climat océanique tempéré, ce bassin versant reçoit la majeure partie de ses précipitations pendant les mois d’hiver (en partie sous forme de neige). Thirel et al. (2015) signalent de fortes influences humaines dans le bassin, principalement dues à l’agriculture et à l’hydroélectricité, avec une augmentation de la superficie irriguée d’un facteur cinq entre les années 1970 et 1990, désormais stabilisée à 160 000 ha (1600 km²). On observe également une augmentation de la température moyenne (1,1 °C entre 1901 et 2000), mais aucun changement significatif dans les précipitations (Moisselin, 2002). Cependant, les relevés pluviométriques montrent une forte variabilité interannuelle (même lorsqu’on utilise une moyenne sur 10 ans), ce qui entraîne des variations temporelles importantes dans les volumes de débit à l’exutoire du bassin versant.

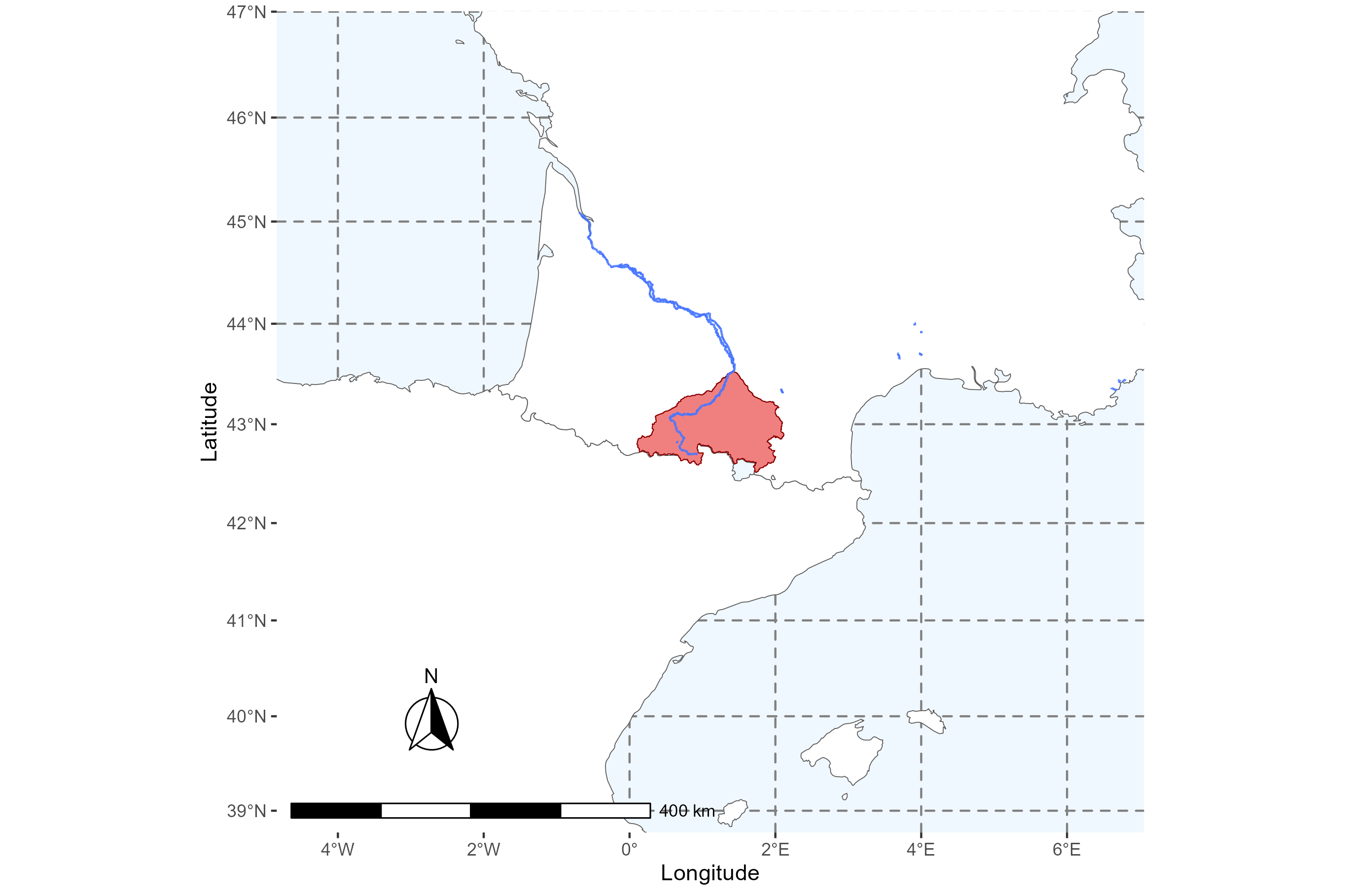

Localisation du bassin versant de la Garonne à Portet-sur-Garonne

7.5.1.3 Données hydroclimatiques

Les observations historiques sur le bassin sont reportées dans le tableau ci-dessous. Il s’agit des données de débit de la station hydrométrique à Portet-sur-Garonne et des données de pluie et d’ETP de la réanalyse météorologique SAFRAN qui fournit des données journalières sur la France sur des mailles de 8km par 8km. Les données de pluie, température et ETP du tableau sont des moyennes sur l’ensemble du bassin, qui ne permettent pas d’apprécier la forte variabilité qui existe sur le bassin compte tenu de son étendue géographique et du fort gradient d’altitude.

Pour la scénarisation en temps futurs, nous utiliserons les narratifs du projet Explore2. Le jeu Explore2-Climat est basé sur 17 projections EURO-CORDEX à 12 km de résolution qui ont été corrigées de leurs biais par les méthodes ADAMONT (Verfaillie et al. 2017) et CDF-t (Michelangeli et al. 2009). Parmi ces projections, quatre narratifs ont été sélectionnés en co-construction avec des hydrologues, pour illustrer des futurs possibles du climat en France métropolitaine. Les narratifs sélectionnés, identifiés par des couleurs, sont :

• le narratif orange (EC-EARTH rcp85 HadREM3-GA7 ADAMONT) : fort réchauffement et fort assèchement en été (et en annuel)

• le narratif jaune (CNRM-CM5 rcp85 ALADIN63 ADAMONT) : changements futurs relativement peu marqués

• le narratif violet (HadGEM2-ES rcp85 CCLM4-8-17 ADAMONT) : fort réchauffement et forts contrastes saisonniers en précipitations

• le narratif vert (HadGEM2-ES rcp85 ALADIN63 ADAMONT) : réchauffement marqué et augmentation des précipitations.

Les variations de pluie et d’ETP par rapport à la période de référence 1976-2005 sont données ci-dessous pour le bassin de la Garonne à Portet-sur-Garonne et pour plusieurs horizons. Nous nous appuierons sur ces évolutions pour quantifier l’évolution du débit moyen annuel

7.5.2 Analyse en temps présent

7.5.2.1 Détermination de lames d’eau écoulées et estimation de l’ETR

Les données de débit sont des moyennes sur des périodes de 10 ans en unité volumique (m3/s). Comme pour beaucoup d’applications hydrologiques, il faut dans un premier temps convertir ces débits volumiques en lame d’eau d’écoulement, dans la même unité que les pluies et les ETP. Sur des échelles de temps assez longues, Le bilan hydrique qui s’écrit :

\[P = ET + Q\]

où \(P\) est la précipitation annuelle moyenne du bassin versant, \(ET\) est l’évapotranspiration moyenne annuelle et \(Q\) est l’écoulement du bassin versant.

On peut donc ici déterminer \[ET\] une fois que le débit \(Q\) est exprimé en lame d’eau.

7.5.2.2 Calage du modèle hydrologique

Nous nous focaliserons ici sur un seul modèle, celui de Fu-Tixeront, dont l’équation originale est la suivante :

\[\frac{ET}{P} = 1 + \frac{ETP}{P} - \big(1 + \frac{ETP^{2}}{P^{2}} \big)^{0.5}\]

On peut réécrire cette équation, en posant \(x = \frac{ETP}{P}\) et \(y = \frac{ET}{P}\), alors : \[y = 1 + x - \big(1 + x^{2} \big)^{0.5}\]

On a des doutes sur la validité de cette équation et on choisit l’équation paramétrée de Fu-Tixeront qui s’écrit :

\[y = 1 + x - \big(1 + x^{par} \big)^{\frac{1}{par}}\]

Il s’agit donc maintenant de trouver la valeur de \(par\) qui colle au mieux aux données historiques. Vous pouvez pour cela utiliser l’application ci-dessous, en rajoutant un point pour chaque décennie.

7.5.3 Projections hydrologiques

7.5.3.1 Détermination de lames d’eau écoulées pour les différentes projections climatiques

On se concentrera dans cette partie sur les deux scénarios les plus extrêmes, le violet (réduction forte des précipitations et très forte augmentation de l’ETP) et le jaune (précipitations stables et augmentation de l’ETP).

7.5.3.2 Incertitudes liées au scénario climatique et incertitudes liées au calage du modèle

Dans la section précédente, nous avons considéré un paramètre du Fu-Tixeront de 2.5 mais nous avions vu que le choix de ce paramètre était discutable et qu’on pouvait aussi faire le choix de prendre par = 2.75. Le but de cette section est d’analyser la sensibilité des résultats aux choix de ce paramètre.

7.5.4 Limites et perspectives de l’activité

Il est important de noter que l’application proposée dans cette activité est assez réductrice. L’incertitude estimée du modèle est uniquement paramétrique et ne reflète pas l’incertitude liée au choix de l’équation du modèle. Les modèles de type bilan comme Fu-Tixeront sont extrêmement simples et ne permettent pas de tenir compte fidèlement de subtilités qui peuvent avoir leur importance. Nous citerons ici quelques limites inhérentes au choix de ce type de modèle :

Les modèles au pas de temps pluri-annuel ne peuvent tenir compte des changements de saisonnalité dans les précipitations et les ETP, ce qui peut avoir un rôle important dans l’estimation finale de l’écoulement. Pour une application plus sensée, il faudrait utiliser un modèle à pas de temps plus fin.

Le modèle utilisé ici est global, dans le sens où il ne tient pas compte de la variabilité spatiale des précipitation et des ETP et de leur évolution en temps futur. C’est clairement une limite pour un si grand bassin avec des variabilités fortes du climat au sein du bassin. Pour une application plus sensée, il faudrait utiliser un modèle semi-distribué ou distribué dans l’espace.

Le modèle utilisé ici ne représente les processus d’accumulation et de fonte du manteau neigeux, présent sur les parties amont du bassin. Pour une application plus sensée, il faudrait utiliser un modèle représentant les phases accumulation/fonte et donc un modèle aux pas de temps et d’espace plus fins.

Le modèle utilisé ici ne tient pas compte explicitement des prélèvements et usages de l’eau par la Société. On peut considérer que ces activités anthropiques sont prises en compte implicitement pour le temps présent via le calage du paramètre du modèle, mais rien ne dit que ces activités auront un rôle identique dans le futur.

Pour aller plus loin, vous pouvez consulter le site méandre qui donne les résultats de différents modèles hydrologiques (beaucoup plus complexes et raffinés que celui utilisé ici). Les résultats visibles sur cet site sont relativement cohérent avec les fourchettes estimées dans cet exercice

7.6 Activité sur les fonctions de production

L’objectif est de déterminer la lame d’eau précipitée nette (i.e. contribuant à l’écoulement) à partir de la pluie brute. On s’intéresse à l’averse suivante :

On utilisera 3 méthodes de détermination :

- La méthode de Horton avec comme paramètres : f0 = 70 mm/h, fc = 5 mm/h, k = 0.7 h-1,

- La méthode de capacité d’absorption moyenne (CAM) avec comme paramètre CAM = 8.5 mm/h

- La méthode du Soil Conservation Service et du Curve Number (SCS-CN) avec comme paramètre CN = 75

Vous pouvez importer les éléments du tableur et remplir les colonnes indiquées. Dans ce tableau, \(t\) est le temps en heure, \(i\) est l’intensité de précipitation en mm/h, \(PN_{CAM}\) est la pluie nette obtenue avec la fonction de production CAM (ou Phi-index), \(i_{Horton}\) est la vitesse d’infiltration de la fonction de Horton, \(PN_{Horton}\) est la pluie nette obtenue avec la fonction de production de Horton, \(cP\) est le cumul de pluie brute, nécessaire au calcul de la fonction de production SCS-CN, \(cPn_{SCS}\) est le cumul de précipitation nette de la fonction de production SCS-CN et \(Pn_{SCS}\) est la pluie nette obtenue par la fonction de production SCS-CN.

Maintenant que vous maitrisez les calculs de pluie nette, plaçons nous dans une situation où on connait l’écoulement de surface de l’évènement de pluie précédent et que l’on cherche à déterminer les paramètres des fonctions de production avec la connaissance de l’écoulement de surface. Sur la pluie précédente, la mesure du débit de la rivière permet de déterminer un écoulement de surface cumulé de 5 mm. A l’aide du tableur réalisé à l’étape précédente ou de l’outil ci-dessous, déterminer les paramètres CAM, fo, fc alpha et CN pour le bassin versant. Pour la fonction de Horton, vous conviendrez qu’il y a trop de degré de liberté et que plusieurs jeux de paramètre (f0, fc, alpha) conduisent à la bonne réponse. On considérera donc que f0 et fc sont les valeurs par défaut utilisés précédemment et que seul le paramètre alpha est à modifier.

Pour un rendu optimal, ouvrez dans un nouvel onglet en cliquant ici